5 月 14 日,白求恩医学人文大讲堂(2025 年第 2 期)之“我的医路历程”第十一期讲座在新民校区第一教学楼白求恩大讲堂举行。第一临床医学院路来金教授以“大医精诚 尚美至善 —— 浅谈临床医学生的培养和成长”为主题,与 220 余名本科生、研究生和教师代表分享了医路感悟。本期活动由白求恩医学部医学人文教育中心举办,中心副主任朴美花主持。

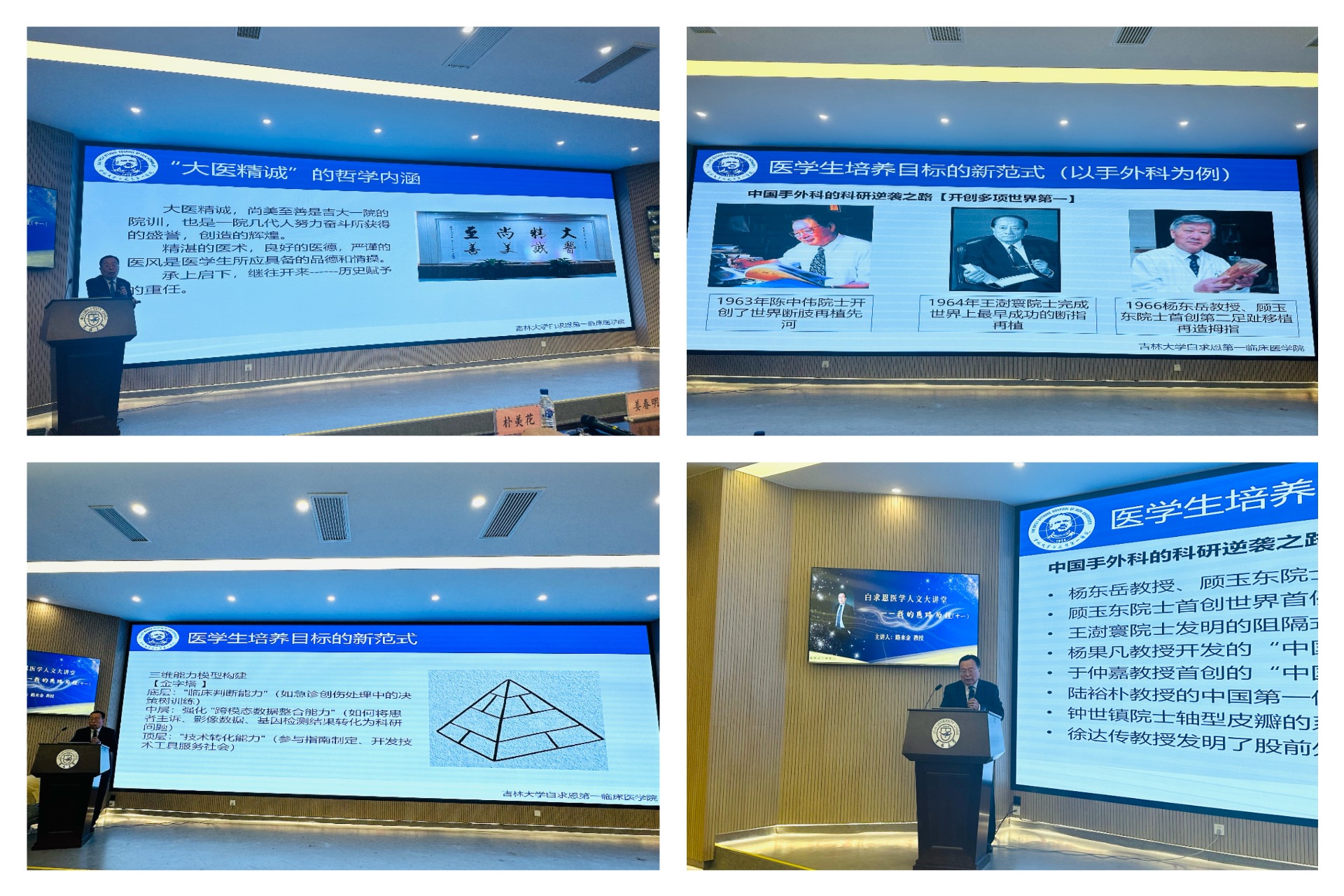

路来金教授以吉大一院“大医精诚,尚美至善”院训为切入点,强调精湛医术、良好医德、严谨医风是医学生必备品质。他讲到医学生培养的“三维能力模型”,即底层急诊创伤处理等临床判断能力、中层整合患者主诉和影像数据等跨模态数据的科研转化能力、顶层参与指南制定及开发医疗技术的社会服务能力,并结合手外科从断肢再植到“颈七神经移位术”的科研历程,指出医学技术进步源于“临床问题 - 基础研究 - 技术创新 - 临床验证”的闭环实践,以及“数据驱动决策、问题导向创新”的科研思维。

谈及临床科研,路来金以自己历经20 年完成的“手与腕部组织修复”研究为例,讲述从 195 例解剖标本中发现新结构、发明 4 种术式解决临床难题、获国家科技进步二等奖,发表 53 篇论文并广泛推广的经历,印证了临床科研“以解决疑难病为目标,临床与基础结合”的路径。他强调,优秀医生需兼具医德医术与科研素养,在日常诊疗中捕捉“疗效不满意区间”“效率时间黑洞”“机制未知黑箱”,以勤勉求真破解医学难题。

在学科建设与人才培养方面,路来金介绍其团队构建的“老中青”协作生态,带领手外科成为国家临床重点专科,设计 11 种创新术式并形成“临床问题导向型”与“基础机制探索型”医学生培养体系。他寄语医学生:要做临床的“显微镜”,随身携带《临床问题记录本》观察细节;做科研的“手术刀”,以临床需求界定研究边界;做医学的“火炬手”,始终坚守“患者利益优先”原则,传承白求恩精神。

“医学的魅力在于永远面对‘不完美’,而你们的使命是带着临床的温度走进科研,握着科研的钥匙打开新诊室。”路来金鼓励青年学子平衡医疗与科研,在献身临床医学的同时追求科学真理,以仁术与创新践行医者担当。整场讲座通过临床实践与人文精神的深度交融,勾勒出“精医术、修医德、强科研”的成长路径,激励师生在白求恩精神引领下,成为有温度、敢突破的医学探索者。